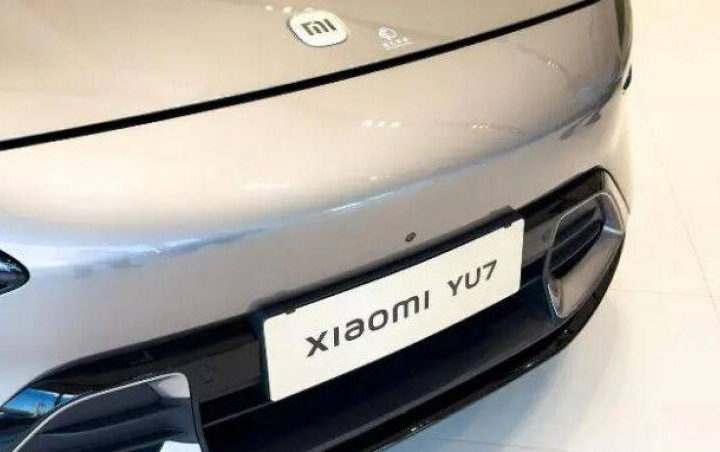

一位大陸網友最近在社交平台上爆料,指稱自己購買了小米YU 7汽車後,遭到極氪汽車的銷售人員用不當言語「詛咒」,引起了討論。這位消費者表示,當極氪的銷售人員得知他選擇了小米YU 7後,竟然說出了令人震驚的話語:「如果你想買人生的最後一輛車,你肯定得選小米YU7。」這讓他感到非常不舒服,並質疑對方是否在詛咒他。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

汽車

YANGWANG的全新旗艦車型U9 Xtreme已經成為地球上最快的汽車之一,比亞迪旗下的豪華子品牌在紐柏林賽道上創下了新的紀錄。這輛車在紐柏林北環賽道上創造了全新的電動超級跑車單圈速紀錄,證實了其極致性能。從長期測試中獲取的賽道數據被應用在U9 Xtreme的開發中,最終讓這輛車在2025年8月22日以6分59.157秒的成績完成了紐柏林賽道的一圈,打破了前電動超級跑車組別的紀錄。全球首款量產全域1200V超高壓平台打造的U9 Xtreme配備了四台高性能電動馬達,總輸出馬力超過3,000 PS,並樹立了新的性能基準。這輛車也搭載了與仰望U9相同的e⁴平台和DiSus-X智能車身控制系統,並引入了「車身姿態控制」技術,這些創新讓U9 Xtreme能夠在賽道上平衡高速度和單圈時間性能。U9 Xtreme已經限量生產30輛,代表了極限和終極的精神,並且強調了未知的探索精神。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

小米宣布將在MWC發佈會上推出電動車SU7,並有望進入海外市場。這項消息引起了廣泛關注,許多人對小米進軍汽車行業表示期待。文章來自Unwire.hk,報導了這一重要消息,讓人們更加期待小米在電動車領域的表現。整個發佈會內容將在MWC上揭曉,讓大家能更深入了解小米的電動車計劃。這也是小米在擴大產品線上又一重要的一步,相信將為公司帶來更多的發展機遇。希望小米的電動車SU7能夠成功進入海外市場,為消費者帶來更多選擇和優質的產品。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

2025年10月22日 放大圖片 / 顯示原圖 中國新能源汽車積極拓展海外市場網絡,據《日本經濟新聞》報道,中國純電動汽車製造商比亞迪(01211)將與日本永旺(AEON)在銷售方面展開合作,首先在日本全國約30個商業設施和百貨商店內設置銷售網點,通過獨特的折扣策略,讓消費者以低至約200萬日圓(約9.5萬元人民幣)的價格便可購買比亞迪的汽車。 … (節錄) 文章: 祈連活:黃金長遠看升 買給子孫聯滙不會變 未宜掛鈎人幣瑞銀:中科企續跑贏收息股金價回吐6% 白銀插近一成高盛薦買25中資股 阿里小米上榜關稅無礙全球擴張 看好擁強勁競爭力比亞迪夥日本AEON商場賣車泡泡瑪特去季海外收益增3.7倍京東港澳自提點短期擴至千個逾半受訪大灣區企業擬出海...

擁有獨家的合作關係,這將有助於比亞迪更好地進入日本市場。比亞迪是中國知名的電動汽車製造商,通過與永旺的合作,將能夠更快速地擴大在日本的業務版圖。永旺作爲日本知名的零售集團,擁有廣泛的消費者群體和完善的銷售網絡,這將為比亞迪帶來更多的銷售機會。通過提供折扣和激勵計劃,消費者可以更輕鬆地購買比亞迪的電動汽車,這將進一步促進電動汽車在日本市場的普及和推廣。永旺在日本全國的商業設施和百貨商店內設立比亞迪服務中心,將為消費者提供更便捷的購車體驗和售後服務。這一合作將為比亞迪和永旺帶來雙贏的局面,也將推動電動汽車產業在日本的發展。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

【大紀元2025年10月20日訊】數千輛中國製造的電動車在澳洲一個著名遊樂園被發現存放,並未經市議會批准。這些未上牌的比亞迪汽車,包括Shark皮卡和Sealion越野車,被包裹保護膜,貼運輸標籤,準備送往經銷商。然而,遊樂園、比亞迪和前分銷商EVDirect都不願解釋車輛來源,也無人負責。當地居民形容現場「詭異」,如「汽車墓地」。Kiama市議會表示,兩三個月前收到多起投訴後得知此事,合規人員已介入調查。Google Earth衛星影像顯示,停車場內有超過1600輛車,泳池已排空。澳洲聯合碼頭公司記錄顯示,更多汽車在8月份運抵。業主已提交開發申請,將停車場合法化並改為車輛儲存設施。比亞迪發言人確認車輛由外部物流供應商管理,不透露運營商名稱。比亞迪在澳洲市場快速擴張,澳洲成為中國車輛出口重要目的地。比亞迪設定了雄心勃勃的2026年銷售目標,力圖超越其他車廠。Kiama市議會表示將繼續監控該地點。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

比亞迪(BYD)宣布,他們在巴西巴伊亞州卡馬薩里市的乘用車工廠正式生產出第1400萬輛新能源汽車,成為全球首家達到這個里程碑的車廠。為了慶祝這一成就,巴西總統盧拉、副總統阿爾克明、中國駐巴西大使朱慶橋、巴伊亞州州長羅德里格斯以及BYD董事長兼總裁王傳福等貴賓出席了紀念儀式。在典禮上,王傳福將第1400萬輛新能源車贈送給盧拉總統。盧拉總統讚揚BYD進軍巴西,表示對比亞迪感到驕傲,並稱讚工廠為當地人民帶來尊嚴。此外,比亞迪也宣布將為第30屆聯合國氣候變遷大會提供30輛新能源車,並將在會議期間用作低碳接駁車,之後將捐贈給當地學校和公共機構。巴伊亞州議會也批准將BYD巴西工廠前的主要道路更名為「BYD路」,成為全球第三條、南美洲第一條以BYD命名的道路。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

比亞迪宣佈進行史上最大規模的車輛召回,共涉及超過11.5萬輛汽車。此次召回主要是因為安全設計和電池問題。這樣頻繁的召回事件可能會影響品牌形象和市場的信任度,因此投資人應該留意比亞迪的產品質量控制和未來的成長挑戰。比亞迪一直以來都是一家備受關注的汽車製造商,但是這次召回事件可能會對該公司的業務和聲譽造成不利影響。投資人應該密切關注比亞迪的後續措施和處理方式,以確保他們的投資風險得到有效管理。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞

在北京車展上展示的小米SU7電動車。(法新社) ◎ 國際新聞中心 一起涉及小米公司SU7電動轎車的致命事故,再度引發社會對平整式車門把手的關注,也可能促使中國加快推動更嚴格的車輛安全標準。 Bystanders were unable to open the doors to rescue the...

中國汽車製造商比亞迪(BYD)最近宣布進行有史以來最大規模的汽車召回,共涉及超過115,000輛車輛。這次召回是因為比亞迪在其出售的車輛中發現了安全相關的設計缺陷和電池問題。具體而言,比亞迪將召回44,535輛唐系列電動車和71,200餘輛元Pro系列電動車,以確保消費者的安全和產品可靠性。比亞迪表示將全力解決這些問題,並將在未來幾週內通知受影響的車主。這對比亞迪來說是一個重大挑戰,因為該公司正在全球電動車市場中迅速擴張,同時也面臨來自其他競爭對手的壓力。整個汽車業界都在面臨安全性和品質問題,不僅是比亞迪,其他品牌如福斯、福特、小鵬等也宣布召回公告。 想知得更多詳情?立即Click這裡 本文章由Open AI人工智能編寫,僅屬學術用途。 可參考相關同類新聞